検索キーワード:デバイス理工学

8 研究室が該当しました。

ブックマークリストからオンライン面談や研究室訪問の申し込みが出来ます。

[Ⅱ類] 電離反応工学研究室

デバイス理工学メジャー

電離反応を利用したプラズマプロセスは、通常の環境下では起こらない物理・化学的効果を発現可能であり、エレクトロニクス・材料分野から環境・エネルギー分野まで、持続可能社会を支える最先端技術です。私たちはプラズマやレーザーを駆使した①各種製造プロセスの開発・最適化やデバイス性能の解析、②過酷な環境下で使えるエレクトロニクス材料・デバイスやヒトにやさしいバイオ機能材料・デバイスの開発など、次世代を切り拓く先端的研究に取り組んでいます。

●プラズマ/レーザープロセスのレーザー計測法によ

るパラメータ計測と反応制御

●パルスレーザー計測法による窒化物半導体の温度/

歪みの非接触測定法の開発

●ナノ構造カーボン材料の電子エミッターへの応用

●ワイドバンドギャップ材料を用いた高温ダイオード

および高温キャパシターの開発

●超硬質材料の表面機能制御とバイオ機能評価

[Ⅱ類] 機能デバイス工学研究室

デバイス理工学メジャー

教授 Wang Dong(王 冬) , 准教授 山本圭介,

研究室サイトへ

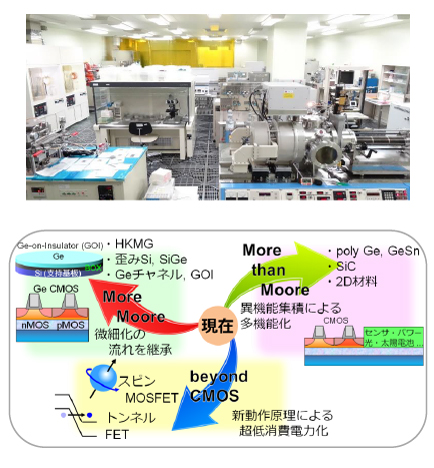

当研究室では、情報通信機器の構成部品である集積回路(LSI)の更なる高性能化・多機能化のために、More Moore, More than Moore, Beyond CMOS等といった新技術の研究を行っています。 具体的には、トランジスタや発光デバイスといった半導体素子を高性能化するための、IV族半導体プロセス技術(薄膜材料形成・加工技術)の研究、デバイス試作、材料の電子・光機能の評価とその技術開発を行っています。これらの研究を行うための、200 m2のクリーンルームと各種プロセス装置・評価装置を完備しています。 当研究室では、修士課程(2年間)の学生には「応用物理学会(全国)での発表」と「国際学会への投稿」を標準的な課題として設けています。

●先端CMOSにおける材料・プロセス技術開発

●Geオプトエレクトロニクス

●GeトンネルFET, スピンMOSFET

●ガラス/プラスチック基板上のGe, GeSn-TFT

●3C-SiC MOSFET技術開発

[Ⅱ類] 光エレクトロニクス研究室

デバイス理工学メジャー

教授 浜本貴一 , 助教 Jiang Haisong(姜 海松),

研究室サイトへ

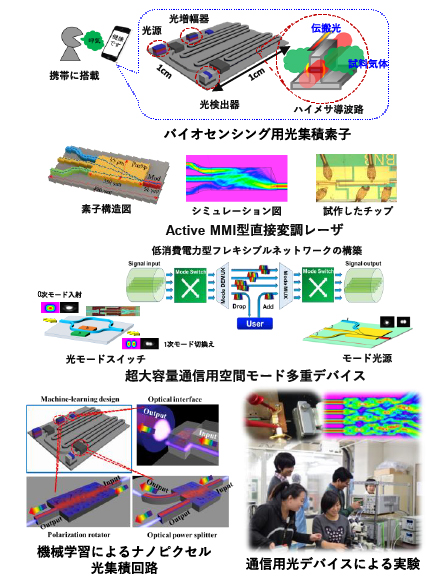

日々の健康を気軽にモニタするための小型呼気センシン

グ光集積回路 、 将来の IT 機器内高速配線用の超高速半導体レーザ 、 将来の光通信容量を飛躍的に増大させる光多重伝送用の光集積回路などを研究しています 。 AI 技術を取り入れた最先端の光導波路技術を開拓し 、 画期的な光デバイスを実現しようとしています 。

●携帯健康診断を目指した光バイオセンシングデバイス

“

呼気 人間の息 センシング用光集積素子を研究して

います 。 将来の健康診断装置等への適用を目指し 、 セ

キュリティシステムや携帯端末などへ搭載可能な光セン

シングシステムの研究を行っています 。

●超高速ネットワークを目指した次世代半導体レーザ

世界で初めて実証した

アクティブ MMI 現象 を用い 、 世

界最高速比 100 1 000 倍以上の Tbps 級動作を目指した超高

速半導体レーザの研究を行っています 。

●超大容量通信用空間モード多重デバイス

現在の

1000 倍以上の伝送容量増大を目指し 、 空間モード

を人工的に交換することのできる光モードスイッチ 世

界初 を研究しています

[Ⅱ類] 電力変換システム工学研究室

デバイス理工学メジャー

私達の生活・産業は、高度情報・電力化社会へ

向かい、エネルギー消費量の増大が進んでいます。

一方、COP21に代表される温暖化ガス排出削減、

地球環境・資源制約などのためにエネルギー消費

の抑制が求められています。この矛盾は、社会イ

ンフラからエンドユーザ機器,生活から産業、あ

らゆるスケール・レベルで共通の課題です。

この課題を解決するため、パワーエレクトロニ

クスは、マイクロエレクトロニクス、材料技術、

情報技術などと融合した新しい技術領域へ変貌し

つつあります。本研究室では、再生可能エネル

ギーの積極的導入、情報化社会からIoT、E-モビ

リティなどのメガトレンドにあわせて、この新し

いエレクトロニクスとそのシステム(グリーンエ

レクトロニクス)の実現を目指して、電力エネル

ギー有効利用の視点に立ち、研究を進めています。

●パワー半導体材料・デバイスプロセスの研究

●パワエレ受動部品・集積化技術の研究

●パワエレ信頼性・設計技術の研究

[Ⅱ類] 非線形物性学研究室

デバイス理工学メジャー

准教授 坂口英継 , 准教授 森野佳生 , 助教 翁長 朝功,

研究室サイトへ

非線形な問題に対して物理・数学・情報学的知見を活用して様々な理論的研究を領域横断的に行っている(図1)。カオス・フラクタルなどの非線形科学や多数の要素が強く相互作用する複雑系に関しては数値シミュレーションなどを活用した理論的研究を行っている。

また、結合振動子系や複雑ネットワークの解析・機械学習アルゴリズム開発などを通して、電力網などを含む非線形動的システムの障害に対する頑健性解析、非線形動力学に基づく機械学習・脳模倣型AIに関する解析(図2)、実データを予測分類する数理情報学的なデータサイエンス研究等も行っている。その他にもボーズ凝縮体がつくる渦ソリトンの解析や、粘菌と呼ばれるアメーバ様単細胞生物の集合過程に現れるスパイラルパターン(図3)の解析等を行ってきた。より詳しくは研究室ウェブサイトを参照されたい。

●非線形振動子の集団同期

●様々な実データの数理的解析

●非線形動力学に基づく頑健性解析や機械学習アルゴリズム開発

●ボース・アインシュタイン凝縮体の渦ソリトン

●細胞性粘菌の集合ダイナミクス

[Ⅱ類] パワーデバイス工学研究室

デバイス理工学メジャー

私達の生活は電気エネルギーを使うことで成り

立っており、電気使用量は増加の一途をたどって

います。環境・エネルギー問題の対策として、ク

リーンエネルギーである電気エネルギーの使用比

率を上げることは必須です。特に、CO2を排出し

ない再生可能エネルギーによる発電を増やしてい

くことは世界的に取り組まれています。

電気エネルギーを制御により有効利用する技術

として、パワーエレクトロニクスという分野があ

り、パワーエレクトロニクス回路において、電気

エネルギー制御に用いられる半導体デバイスをパ

ワーデバイス、もしくは、パワー半導体デバイス

と呼びます。

本研究室では、低炭素社会の実現に向けてパ

ワー半導体デバイスの研究開発を行い、新たな電

力ネットワークの創生を目指しています。

●新規パワー半導体デバイスの開発

●パワー半導体インテリジェント制御技術の開発

●高機能パワー半導体モジュール集積技術の開発

[Ⅱ類] 電子物性デバイス工学研究室

デバイス理工学メジャー

教授 吉武剛 , 准教授 Abdelrahman Zkria , 助教 楢木野 宏,

研究室サイトへ

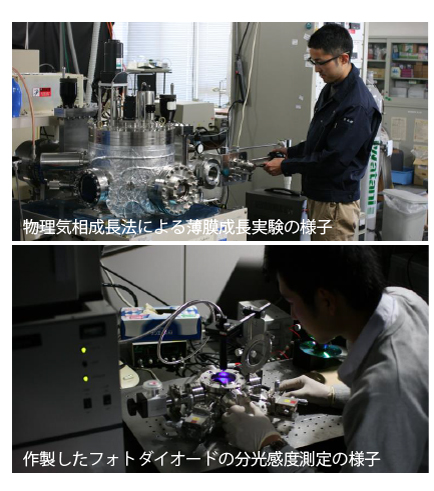

センシング材料 とデバイス 、 さらにはデバイス 創製 のための 要素技術 を 含 めたプロセスと 評価技術に関する研究 を 、 材料創製 からその 評価 、さらにはデバイス 作製 までを 一貫 して 行 うことで 遂行している 。 センシング 材料 の 創製 にはスパッタ 法 、レーザーアブレーション 法 、 同軸型 アークプラズマ 堆積法 などの 物理気相成長法 を 主 に 用 い 、 デバイス 創製 のための 新 しい 要素技術 としてレーザーを 駆使 した 方法 の 開発 に 積極的 に 取 り 入 れている 。

他大学・ 高専 からの 進学者 と 外国人留学生 が 多 く

様々 な 出身者 が 集 まった 研究室 である 。

●ダイヤモンドや 酸化 ガリウム 等 のワイドギャッ

プ 半導体 による 極環境 でも 動作 するセンサーお

よび 光電変換素子 の 開発

●ダイヤモンド 中 への 量子 センターの 創製 のため

のプロセス 開発 とその 量子 センサーおよびバイ

オマーカーとしての 応用

●半導体 へのスピン 注入 とそれに 基 づく 半導体 ス

ピンデバイスの 創成

[Ⅱ類] 電子システム工学研究室

デバイス理工学メジャー

この研究室では新規の電子ディスプレイを中心

に研究・開発しています。現在、取り組んでいる

のは「有機ELディスプレイ」と「マイクロLED

ディスプレイ」。この他にも周辺技術となる薄膜

トランジスタ、無線電力伝送、タッチパネルにも

研究範囲を広げています。ディスプレイ技術は毎

年毎年目まぐるしく変化していっていますが、

我々も変化を恐れず新しい技術に積極的に取り組

んで行きます。また、大面積でフレキシブルな

ディスプレイを作る時に重要な技術となる有機エ

レクトロニクスの研究も行っています。この研究

室では材料からアプリケーションまで幅広い知識

と経験を得ることが可能です。

●フレキシブル透明有機ELディスプレイの研究

●マイクロLEDディスプレイの研究

●容量結合型心電センサーの研究

●無線電力伝送技術の開発